Эффект скрадывает функцию.

Творение поглощает акт.

Проделанный путь поглощает движение.

В двадцать один год многообещающий поэт дает обет: найти «математику интеллекта». Он прекращает писать стихи, резко меняет весь стиль жизни. С юношеским максимализмом отказывается от всего наработанного багажа, считая напрасными накопленные знания, выражает горькие сожаления о впустую потраченном времени. Отныне он везде ищет глубинные принципы, вызывающие к жизни реальные события.

С чего ему приходится начинать?

Конец XIX века. Расцвет романтизма. Гипертрофия понятий «личность», «гений», «вдохновение», «новое». Резкие, по-детски антагонистические противопоставления «гения» и «толпы», «вдохновения» и «расчета», «разума». Психической основой романтизма становится понятие «бессознательного». До работ З. Фрейда остается всего десяток лет. В моду входит образ поэта — безумца и фаталиста, лихорадочно записывающего строки, которые дарит ему вдохновение.

«События — это пена вещей. Меня же интересует море…»

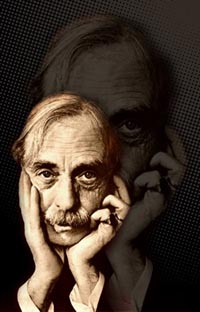

Итак, Поль Валери, конец XIX века, Франция.

На протяжении шестнадцати лет ежедневно по нескольку часов Поль Валери проводит, перебирая факты в поисках своего философского камня. Он исследует феномен Леонардо да Винчи, пытаясь реконструировать его образ мысли. И волшебство кажется уже почти достигнутым. «Секрет Леонардо — как и Бонапарта (Валери, корсиканец по отцу, конечно же, преклоняется и перед гением Бонапарта — А. К.), — тот, которым овладеет всякий, кто достиг высшего понимания, — заключается лишь в отношениях, которые они обнаружили, были вынуждены обнаружить, между явлениями, чей принцип связности от нас ускользает».

Сейчас мы называем это системностью мышления. Для эпохи романтизма эта мысль была невероятной.

«Наше сознание не улавливает связности этого целого, подобно тому, как ускользают от него бесформенные и хаотические клочки пространства, разделяющие знакомые предметы, и как теряются ежемгновенно мириады явлений, за вычетом малой толики тех, которые речь побуждает к жизни».

Валери обнаруживает ключевую особенность обыденного мышления: «Мыслить, значит — почти всегда, когда мы отдаемся процессу мышления, — блуждать в кругу возбудителей, о коих нам известно главным образом то, что мы знаем их более или менее».

Неосознанное, бессознательное становится врагом этого человека. «Что может быть унизительнее для разума, нежели то огромное зло, какое причиняет какая-то мелочь: образ, мысленный элемент, которому уготовано было забвение».

«Разумеется, я восхищаюсь…»

Но я восхищаюсь и Мудростью!

«Я говорил себе, что отнюдь не готовое произведение и не его видимые формы или проявления вовне могут нас завершить и утвердить, но единственно лишь манера, посредством коей мы его создали. Искусство и труд обогащают нас. Муза же и благой случай позволяют всего только брать и откидывать. Тем самым воле и расчетам агента я придавал значительность, которую отнимал у произведения».

В своих дневниках Валери высказывает потрясающую мысль: ум гения представляет собой некую симметрию, систему законченную «или непрерывно таковой становящуюся». У него формируется любопытная модель творческой активности, в рамках которой мышление понимается как система, способная включать в себя любую внешнюю информацию таким образом, что сохраняет или находит симметрию, некую упорядоченность. В представлениях Валери «гений» из внешнего вдохновения превращается во внутренний метод мышления. А из состояния — в процесс непрерывного становления.

«Я чувствовал, конечно, что по необходимости — и иначе не может быть — наш разум должен считаться со своими случайностями; созданный для неожиданности, он ее дает и ее получает: его намеренные ожидания остаются без непосредственных результатов, а его волеустремления или точные действия оказываются полезными лишь после совершившегося... Но я не верил в особое могущество безумия, в необходимость невежества, в проблески бессмыслия, в творческий сумбур».

Валери противопоставляет самоорганизованное мышление невежеству, бессмыслию, сумбуру. В работе «Кризис духа» Валери рассматривает современного ему «европейского Гамлета»: «Он колеблется между двумя безднами, ибо две опасности не перестают угрожать миру: порядок и беспорядок». Пытаясь дать альтернативу этой опасности, Валери создает модель идеального мыслителя — это его господин Тэст, оставивший глубокий след в интеллектуальной жизни Европы начала века.

Человек, полностью управляющий собой

Поль Валери вывел фигуру господина Тэста — человека, полностью управляющего собой, в том числе (и в первую очередь) своим мышлением. Это торжество рассудка — интересный эксперимент по определению возможностей логического мышления — все просчитывающего и учитывающего, царящего над миром обыденных размышлений подобно некоему графу Монте-Кристо, но только еще более закрытого для внешнего наблюдателя. Валери считал, что всяческое проявление своих способностей в социуме является ошибкой таланта, так как ставит его под прожектора общества, заставляет подчиниться этому обществу и работать на его благо, а значит перестать развиваться. Поэтому всякий проявленный талант — талант недоразвитый, а истинные гении находятся именно в тени. Им хватило ума, силы воли, чтобы обуздать свое честолюбие, и они не проявились в социуме, а продолжали собственное развитие. Покажи они свою силу — мир вздрогнет, но они не показывают ее, довольствуясь, как г-н Тэст, малым (тот понемногу, но успешно играл на бирже и жил на выигрыши).

Это было близко Валери: он прошел через многолетнее молчание, в течение которого упорно и ежедневно набирал материал, анализировал, копил впечатления, обдумывал и творил свой внутренний мир. Преклонение перед мощным и управляемым (самоуправляемым?) сознанием пронизывает работы Валери, в своих рассуждениях он снова и снова возвращается к идее творчества систематического, упорядоченного, к отказу от опоры на случай.

«Новое по самому своему определению — это преходящая сторона вещей... Самое лучшее в новом то, что отвечает старому желанию».

«...По самой своей природе я не терплю никакого продвижения вперед (в чем бы то ни было), если оно не содержит в себе и не развивает уже приобретенные качества и возможности. Новое в чистом виде, новое только потому, что оно ново, ничего для меня не значит».

Эта в принципе естественная сентенция обретает новый смысл, если учесть, что во время Валери стало модным представление о новаторах как об обязательно терпящих нужду и лишения людях из-за непонимания миром передовых идей. «Пострадать от толпы» стало у богемы чуть ли не мерилом успеха. Значительная часть художников направила свои силы именно в это русло — вызвать отторжение публики, предлагая нечто новое. Любое непонимание здесь было на руку — критикуют, значит, действительно создано что-то хорошее. Валери чужд этому. Его образец — классика. И наиболее ярким представителем классического направления Валери считает Леонардо да Винчи.

Шестнадцать лет Валери настойчиво убивал в себе поэта, препарируя мысли и приходящие образы, анализируя термины, стремясь оставить в своих высказываниях чистую логику и сгусток мысли. В течение лет добровольного молчания Валери упорно снимал пласты наслоений, традиций, не обеспеченных истиной или уже устаревших, но все еще живых. Шестнадцать лет этот художник слова, ранее скептически относившийся к философии, строил свою систему логического порождения нового, превращаясь при этом в глазах окружающих из поэта в талантливого критика.

Эксперимент не удался?

Однако система, которая с первых дней работы, казалось, так близка к завершению, все не складывалась. Чистая логика при действительно строгом подходе не позволяла создавать новые творения. Тупик впереди маячил все более отчетливо. У Валери усиливается ощущение грозящего его начинанию краха. Первая мировая война оказалась тем событием, которое вымело из души Валери юношеский обет не творить по наитию. Сильное чувство захватывает его, и накопленный потенциал получает, наконец, импульс, дозволение выплеснуться в реальность. Стихотворные циклы Валери «Юная Парка» и «Чары» потрясают Францию — кладезь мудрости и соразмерности, богатства, накопленные за долгие годы, выплескиваются в достаточно компактных формах и производят на публику ошеломляющее впечатление.

Потрясен и сам Валери. Создав в 1920 году «Морское кладбище», он больше не будет писать стихи. Он ясно понимает, что многолетний эксперимент по вытеснению внелогического начала из мышления не удался. Более того, образ бессознательного — этого лютого врага, с которым велся непримиримый бой, приходится менять. Ведь бессознательное сработало и сработало не на хаос, а в избытке обеспечило процесс творчества исходным материалом. Более того, это внелогическое работало и на стадии окончательной оценки, помогая обеспечить единство стиля. Уж он-то, привыкший препарировать свои мысли и образы, прекрасно видел истинное соотношение двух начал, вклад каждого из них в свои творения.

«Я — жалкий Робинзон на острове плоти и духа…»

Новый опыт, опыт реальной деятельности, создания «живых» стихов, заставил Поля Валери по-новому поставить свою задачу. Он начинает поиск «идеального», «чистого» в поэзии.1 Теперь позиция Валери более сбалансирована, он готов признать конструктивную роль того, с чем ранее отчаянно боролся. «В минуты праздности на берегу моря... мы находим в себе проблески мыслей, обрывки поэм, призраки действий, упованья, угрозы — целый хаос поползновений и образов, вызываемых и несомых этой чудовищностью, которая то извергает себя, то в себе укрывается и которая гладью своей зовет и своими пучинами устрашает — дерзновение».

«Я — жалкий Робинзон на острове плоти и духа, который со всех сторон омывает неведомое, и я наскоро сколачиваю себе инструменты и навыки».

Наиболее отчетливо эта идея выражена в работе «Поэзия и абстрактная мысль»: «...поэма «Пифия» возникла сперва в образе восьмисложной строки, чей звуковой строй обозначился сам по себе. Но эта строка подразумевала какую-то фразу, в которую входила частью, а эта фраза, если только она существовала, подразумевала множество других фраз».

«Разум чудовищно непостоянен, обманчив и легко обманывается, он порождает массу неразрешимых проблем и иллюзорных решений. Никакое значительное произведение не могло бы возникнуть из этого хаоса, если бы в этом хаосе, где собрано все, не нашлось для нас также реальных возможностей в себе разобраться и определить в себе то, что стоит извлечь из недр мгновения и тщательно использовать».

И попутно у него возникает новое понимание того, что следует исследовать.

«Назначение поэта, — пусть слова мои вас не смущают, — отнюдь не в том, чтобы испытывать поэтическое состояние: это его частное дело. Его назначение — вызывать то же самое состояние у других». «...Стихотворение есть некий механизм, призванный вызывать поэтическое состояние посредством слов».

Стихотворение — это механизм!

Машина для придания настроения

Программа снова меняется. Метод — это не полностью переложенные на язык последовательности действия. Метод подразумевает объект, с которым удобно работать.

Валери начинает поиск некой квинтэссенции, которую он обозначает как «чистая поэзия». «Чистая поэзия есть, одним словом, некая мыслимость, выведенная из наблюдения, которая должна помочь нам в уяснении общего принципа поэтических произведений и направлять нас в чрезвычайно трудном и чрезвычайно важном исследовании разнообразных и многочисленных связей языка с эффектом его воздействия на людей. Вместо чистой поэзии, возможно, было бы правильно говорить о поэзии абсолютной, которую в этом случае надлежало бы разуметь как некий поиск эффектов, обусловленных отношениями слов или, лучше сказать, отношениями их резонансов...»

Валери уже готов временно смириться с тем, что только логика не может служить основой для продвижения вперед. И все же у него остается мечта о появлении точной программы. «Исследование это может совершаться ощупью. Именно так оно обыкновенно и проводится. Но отнюдь не исключено, что однажды его поведут методически». Вносятся им изменения и в саму направленность разрабатываемого метода, он принципиально отделяется от методов, используемых в строгих науках: «...цель философствующего состоит в определении или выработке понятия — то есть некой возможности и инструмента возможности, — тогда как современный поэт старается породить в нас некое состояние...»

Валери стремился найти в языке такие элементы и сделать из стихотворения некий инструмент — машину для придания настроения. «Если бы... поэт научился строить произведения, абсолютно лишенные элементов прозы, — поэмы, в которых мелодия развивалась бы безостановочно до исчерпания, в которых смысловые связи были бы неизменно тождественны отношениям гармоническим, в которых взаимопревращения мыслей казались бы более существенными, нежели всякая мысль, и в которых наличие темы растворялось бы полностью в игре фигур, — тогда позволительно было бы говорить о чистой поэзии как о чем-то реальном». Валери понимает практическую неосуществимость подобных конструкций, но фиксирует наше внимание на том, что «...понятие этого идеального или воображаемого состояния чрезвычайно важно для оценки всякой реально существующей поэзии».

Камертон, издающий чистый звук, пусть и условно, через «вообразимое состояние», был найден. Им стало понятие «чистой поэзии».

Финальные аккорды сорокалетнего подвига во имя торжества сознания и упорядоченности мышления звучат по-прежнему призывно, но призыв этот в значительной степени отретуширован накопленным опытом и мудростью. Идеал недостижим, природа, в том числе природа стиха, слишком сложна для постижения ограниченным человеческим умом. «Вот что сближает нас, господа. Мы связаны Белым и Черным, с которыми природе делать нечего. Ей нечего делать с малой толикой краски или чернил. Ей требуется материал поистине безграничный. Но нам — нам нужно совсем немного вещей и по возможности много ума».

Методические разработки Валери

Рассмотрим теперь методические разработки Валери, инструментарий, который он для себя создал и которым пользовался как в собственном творчестве, так и — еще в большей мере — в критике. Интересны в этом плане его критические статьи, доклады, предисловия к книгам иных авторов, которые он писал в свои последние десятилетия — начиная с 1924 года. Приведу несколько цитат: «В нашем распоряжении... находится простой и верный способ дать известную точность нашему неизбежно смутному... представлению о романтизме. Этот способ состоит в наблюдении над тем, что явилось на смену романтизму, что пришло его изменить, принесло ему исправления и противоречия и, наконец, поставило себя на его место».

Как видим, для того, чтобы понять романтизм, надо изучать вовсе не его, вернее не только его, но и то, что пришло ему на смену. Именно из сопоставления прошлого и настоящего можно понять и сильные, и слабые стороны этого прошлого.

«У Бодлера была величайшая корысть, корысть жизненная, — отыскать, выявить, преувеличить все слабости и изъяны романтизма... Романтизм стоит в зените — мог сказать он себе — следовательно, ему конец».

Бодлер «мог сказать себе», но говорит это Валери. И о чем приведенная выше фраза как не о обязательном завершении цикла развития системы?

Здесь мы сталкиваемся с излюбленным приемом нашего героя — мысленной реконструкцией, фактическим домысливанием за героя исследования. Впервые он применил этот прием свыше тридцати лет назад, на заре своей исследовательской деятельности — в работе о Леонардо. Конечно же, рассказы о творчестве иных мастеров — всего лишь специфический проективный тест, позволяющий нашему герою понять себя, свое.

Анализ циклов в творчестве французских поэтов позволил сделать поистине великий вывод: «Всякий классицизм предполагает предшествующую романтику... Сущность классицизма состоит в том, чтобы прийти после. Порядок предполагает некий беспорядок, который им устранен. Композиция — или, что то же, искусственность — заступает место некоего примитивного хаоса интуиций и естественных развитий... Но, как это видно в области наук, мы не можем сделать произведение разумным и строить его в определенном порядке иначе, как пользуясь известным количеством условностей». Так мог сказать только зрелый Валери. Еще десять лет тому назад он открестился бы от такого высказывания. Ведь логика господствует именно в классицизме. Предполагая «предшествующую романтику», Валери признавал эталонность использования интуиции.

Любопытны приемы, которые Валери вводит для поиска нового. «Идет ли речь о науке или об искусстве — наблюдение, изучающее процессы проявления итогов, показывает, что делающееся всегда повторяет ранее сделанное или же отвергает его, то есть повторяет его иными тонами, очищает, дополняет, упрощает, отягчает или переобременяет; или же, наоборот, отталкивает, искореняет, опрокидывает, отрицает, — но и тем самым предполагает его и незримо использует. Противоположное противоположным порождается».

Поэт Малларме со своими стихами, полными упрятанных смыслов, вызывал у публики подчас такие реакции, как гнев, насмешки, принципиальное неприятие. Валери, будучи страстным поклонником Малларме, писал, что «имел удовольствие созерцать прекрасное противоречие: творчество глубоко продуманное, самое волевое и самое сознательное, какое когда-либо существовало, и вызванный им ряд рефлексов. Так было потому, что едва только взгляд касался его, как это беспримерное творчество било и нарушало основную условность обыденной речи: ты не стал бы читать меня, ежели бы ты наперед уже меня не понимал».

«Итак, Малларме создал во Франции понятие трудного автора. Он определенно ввел в искусство понятие интеллектуального усилия».

Валери, восхищающийся (по праву) своим кумиром, не видит в этом пассаже, что восхваляемое им «интеллектуальное усилие» — это в данном случае усилие догадки, озарения, своеобразного изобретения смысла вслед за автором. Это не чисто логическая (да зачастую и вообще не логическая) компонента, способность разума. И неприятие широкой публикой Малларме связано именно с наличием в его творчестве этой компоненты, этого постоянного упражнения в отгадывании, совершаемого по ходу восприятия произведения, и связанными с отгадыванием ощущениями и трудностями, возникающими у читателей.

Поэзия, литература превращаются у Валери в интеллектуальное упражнение, в некий ларец со смыслами, имеющими интерес как средство освобождения человека от сковывающих его ограничений и иллюзий. «Эти странные помыслы привели меня к признанию за актом писания лишь ценности чистого упражнения: игры, основывающейся на свойствах языка, соответственно определенных и точно обобщенных, долженствующих сделать нас очень свободными и совершенно избавленными от иллюзий, которые порождает это самое применение и которыми живут творения слова — и люди». Конечно же, эту фразу, написанную в 1927 году, читал, не мог не читать, Генрих Гессе, еще не написавший в то время свою великую «Игру в бисер», но уже обдумывающий основные ее положения.